現在、俺のテントサウナ本体は、モルジュのテントとホンマ製作所の薪ストーブという組み合わせによって構成されている。

このホンマ製作所の薪ストーブは以前改良したおかげでラクダすら逃げ出すほどの熱さを実現することができた。

しかし人間欲が出るもので、「今度はもっとサウナストーンを積み上げたい」「もっと熱いロウリュをしたい」と思うようになってしまったんだ。

ということで今回はホンマ製作所の薪ストーブを、「好きなだけ無限にロウリュできる本格サウナストーブ」へ改造する方法を解説する。

テントサウナのストーブ改良シリーズ第2弾となる。これからテントサウナの自作を考えている人は参考にしてほしい。

前回の内容は以下の記事でまとめています。

続きを見る

【自作】テントサウナのストーブを改造して激アツロウリュをする方法

ホンマ製作所の薪ストーブとは

コアなキャンパーなら知っているかもしれないけど、ホンマ製作所は薪ストーブに関する製品を製造・販売している新潟市にあるメーカー。

山小屋にあるような20万円を超える薪ストーブから1万円台のキャンプ用薪ストーブまで、様々な価格帯のストーブを提供してくれている。

キャンプに使える持ち運び可能な薪ストーブは1〜5万円台と比較的リーズナブルな価格帯で購入することができる。

大型のホームセンターに行くとキャンプ用品コーナーに薪ストーブが並んでいることがよくあるんだけど、たいていはホンマ製作所の薪ストーブなんだ。

ホームセンターに行って実物を見てから購入できるというのが、ユーザーにとって安心できるポイント。

楽天市場にも出品しているので、今日中に必要ってわけじゃなければ、ポイントが貯まる楽天市場で買うのがおすすめ。

自作テントサウナの定番

俺みたいにテントサウナを自作しようなんて考える人の思考は、「費用を抑えたい」っていう切実な行動原理で成り立っているだろうから、コスパのいいホンマ製作所の薪ストーブはまさにぴったりなアイテムだ。

俺がテントサウナを自作しようと思い立って調べた時も、多くの記事でホンマ製作所の薪ストーブが使われていたから、もはや自作テントサウナの定番だと勝手に思ってる。

ただ、あまりの安さから多くの人が不安を抱く耐久性についてだけど、俺は今のところ大きな不満を感じたことはない。

5回ぐらい使った時の実物を見てみると

こんな感じ。サビは目立つけど普通に使えている。

1つだけ不満があるとすれば、ストーブの扉についてるガラス窓が割と初期の段階で外れたから、もう少し補強しといてほしい。

いつかこの記事がメーカーに届くと信じてる。

-

【煙突の直径を自力で変換する方法】モルジュのテントサウナ×ホンマのストーブを実現

続きを見る

薪ストーブ単体でのロウリュは無理

コスパに優れたホンマ製作所の薪ストーブなんだけど、俺が持っているのは以下の写真の商品で

この開閉できる天板が付いているせいで、このままではロウリュが不可能なんだ。

天板は本来、下の動画のように

蓋を開けて上にフライパンや鍋を置けば調理ができるように設計されているんだけど、サウナで使おうとするとこの機能が逆に障壁となる。

理由は単純で、水をかけると天板の隙間からストーブ内まで水が漏れて火種を消火してしまうから。

天板が開閉できないタイプの薪ストーブを買えば、この心配はしなくてよかったなと今にして思う。時すでにお寿司とはこのこと。

薪ストーブでロウリュのために用意するもの

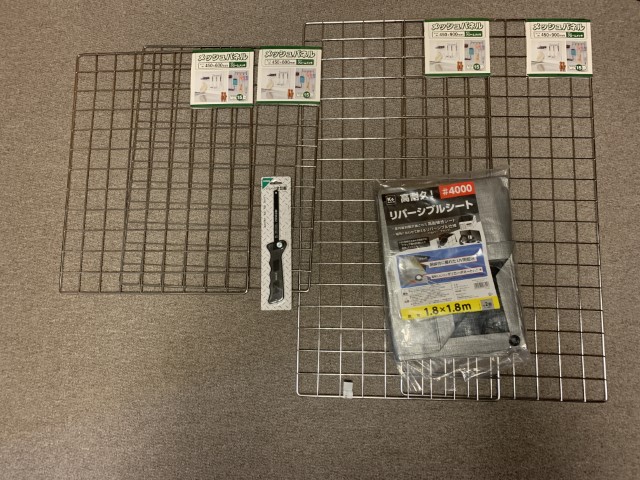

今回の薪ストーブ改造で用意したものがこちら。

- メッシュパネル

- カラビナ

- 金切り鋸(ノコギリ)

- BBQ用鉄板

- レジャーシート

すべてホームセンターやアマゾンで手に入る。

メッシュパネル

今回の主役材料。メッシュパネル4枚でストーブを囲って、その間にサウナストーンを積み上げていく計画だ。

だからこのパネルがないとそもそも何も始まらない。

今回用意したのはサイズと数量は以下の通り。

- 450×600mm 2枚

- 450×900mm 2枚

サイズに関しては、持っているストーブの本体サイズに合わせた物を用意してほしい。

壁面収納に使うメッシュパネルが百均でもよく売ってるけど、あれだとサウナストーンの重さに耐えられないので間違っても代わりに使うのはやめるべき。

今回は運良く俺がこの世で2番目に愛しているホームセンター、コメリで取り扱っていたので、何軒もハシゴせずに済んだ。

ちなみに1番は「コーナン」だけど、北陸には残念ながら店舗がない。頑張れコーナン。

俺が用意したコメリのメッシュパネルはコメリドットコムで購入できる。

カラビナ

メッシュパネルを組み立てる際に使う。

後で解説するが、メッシュパネル1枚につきカラビナ3〜4個使うので最低12個は必要。

上の写真には13個写ってるけど、後から買い足して16個使っている。

俺は百均で購入したけど、耐久性に不安を感じる人は登山用のカラビナを使った方が安心感は大きい。

カラビナ以外の方法でも代用できるけど、収納時簡単に取り外せた方がいいので俺はカラビナを選んだ。

この記事を書いてて気づいたんだけど、アマゾンで30個1、000円以下で売ってた。絶対アマゾンで買ったほうが良かったな。

金切り鋸(ノコギリ)

実家の工具箱をあさると必ず1本は出てくるアレ。「金切り鋸」という名称でホームセンターや百均のDIYコーナーで売られている。

完全に人力だから時間はかかるんだけど、地道に手を動かせば金属さえ切断してしまう古来から存在する便利グッズ。これが400円ほどで買えてしまうんだから現代の技術進歩はすごい。

メッシュパネルの網目を切断するために使う。

BBQ用鉄板

先に書いた天板部分の水漏れを対処するために使用する。

前回は薄いステンレス板を被せたんだけど、かなり酷使したおかげで穴が空くほどボロボロになってしまった。

なので今回はより頑丈で熱伝導率が高い鉄板を用意した。

サイズは薪ストーブの天板を覆う必要があり、俺の場合は天板が280×480mmなので、売っていた鉄板の中から400×600mmを選んだ。

本当はもっと小さめのぴったりサイズが良かったんだけど、コメリになかったので仕方なくこのサイズにした。

時間に余裕がある人はちゃんとサイズの合った鉄板を用意してほしい。

本当は取手が付いていないタイプを選んだ方が使い勝手がいいんだけど、なかなかちょうどいいサイズがないから、金切り鋸で取手は切ってしまってもいいかも。

鉄板自体はステンレスに比べてかなり重いので以前より持ち運びが少ししんどくなった。

防水シート

ブルーシートとも呼ばれるやつ、色はブルーに限らない。作業時に部屋の床に敷くことで、養生&汚れ対策に使用した。

屋外で作業できる場合は必要ない。俺の住む石川県は連日雪が降っていたので外での作業は絶対難航すると考え、屋内での作業を決断した。

普段から部屋の物を少なくしていると、今回みたいに作業スペースが必要になった時に役立つ。ミニマリストは合理的な生き方だ。

しかしキャンパーや登山家はコレクターみたいな存在だからミニマリストになれないと俺は思っている。

作業工程

ここから具体的な作業手順の解説に移る。何も難しいことはないから安心してほしい。

作業を始める前に、室内で作業する場合は必ず防水シートを敷いておいてほしい。

メッシュパネルを組み立てる

まずはサイズ感を把握するために、面倒だけど薪ストーブを取り出して防水シートの中央に配置する。

上の写真は既に組み立ててしまっているんだけど、ストーブを置いて周りにコメリで買ったメッシュパネルを配置するだけ。

写真の薪ストーブは足の長さを調節できるタイプなんだけど、俺は一切足を出さず地面に置いて普段使っているから、そのまま配置している。

次にストーブの周りを囲ったメッシュパネル同士をカラビナで接続する。

カラビナで接続すれば四角い枠が作られて、メッシュパネルが自立する。

メッシュパネルを切断する

薪ストーブを囲う枠が完成したら、ストーブの扉を見てほしい。

このままだとメッシュパネルが邪魔で扉を開けられないので、扉部分のメッシュパネルを切断していく。

実家の工具箱に必ず入っている金切り鋸で、メッシュパネルの網目を1本1本切断していく。

1本切るのにかかる時間は1分ぐらいで意外と楽。この時、鉄粉が飛散するので素足の人は注意が必要。

切断したメッシュパネルが以下。

ちゃんと扉が開閉できることを確認したら完了。ここまでの作業時間が20分程度。

後は鉄板をかぶせてサウナストーンを積み上げるだけ。ここまでの手順をテントサウナ当日までに済ませておけばOK。

鉄板をかぶせて防水加工

テントサウナをする当日、外で鉄板を被せてみたのが

こんな感じ。使用後の写真なので焦げているのは気にしないでほしい。

やっぱり鉄板が少し大きい。あと鉄板の取手がストーブの扉開閉に干渉することが判明したので、後日金切り鋸を使って切断した。

その様子が以下。

まぁうまく位置を調整すれば干渉しないようにできるかもしれないけど、毎回鉄板の位置を微調整するのは時間損失が大きいから、思い切って切断という判断をくだした。

これで、ロウリュの水がストーブ内部へ侵入するのをバッチリ防いでくれる。安心快適。

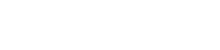

【実践】サウナストーンを積んでみる

ここからは実際に使用するため、ストーブとメッシュパネルのを埋めるようにサウナストーンを積み上げていく。

この時注意したいのが、ストーブの扉用に切断したメッシュパネルの穴とストーブの扉ができるだけ密着するようにメッシュパネルの枠を組み立ててほしい。

この写真のように扉部分はメッシュパネルとの隙間を狭くしないと、サウナストーンが崩れてきてストーブの扉に干渉してしまうんだ。

上で貼った作業中の写真と同じだけど

こういう位置関係で配置してほしい。

サウナストーンを積み上げて着火した写真が以下。

存在感がやばい。

注意点として、サウナストーンの重みをカラビナだけで支えているから、メッシュパネル同士の接続は1箇所につき最低でもカラビナ3個は使っておきたい。

カラビナが外れると大惨事になる。高いものじゃないから安心を買うつもりで多めに用意しよう。

ちなみにこの写真では河原の石を使っているんだけど、河原の石をサウナストーンに代用することに関しては以下2つの記事で解説しているので参考にしてほしい。

-

【サウナストーン】河原の石は危険?テントサウナで検証する【自作】

続きを見る

-

テントサウナで河原の石を使うメリット・デメリット【サウナストーン代用】

続きを見る

イメージはらかんの湯

今回ストーブを改造するにあたってモデルにしたのが、御船山楽園ホテル「らかんの湯」の薪ストーブなんだ。

らかんの湯はその年のベストサウナをランク付けする「サウナシュラン」で3年連続トップを獲得している殿堂入りサウナ。

そんならかんの湯が2021年に「薪サウナ」を新設したんだけど、その写真がこれ。

引用元:GOETHE

引用元:GOETHE

今回改造したストーブと規模は違えど、見た目はかなり似せることができたと思っている。

比較してみる。

似ている。

俺のテントサウナがサウナシュランに選ばれる日も近い。

気が済むまでロウリュできる

今回の改造によってサウナストーンが増えた結果、マジで好きなだけロウリュできるようになった。

柄杓3杯もかければ、もうかがまないとその場にいられないぐらい熱くなる。冗談ではない。

ただデメリットも生じていて、サウナストーンを温めるための予熱に時間がかかるようになり、さらに荷物が重くなった。

そのかわり、サウナが熱くなって見た目も良くなったから満足している。

他の薪ストーブにも応用可能

今回はホンマ製作所の薪ストーブを使ったサウナストーブの自作方法を解説したけど、この方法は他の薪ストーブにも応用できると考えている。

例えば、テントサウナ専用ストーブとして販売されているこんな商品。

テントサウナメーカー「モルジュ」純正の「インテントストーブ」というテントサウナ専用に設計されたストーブ。

インテントストーブは本体の天板にサウナストーンを置いてロウリュができるように設計されているんだけど、本体横部分はガラ空きなんだ。

ストーブ横の大量に輻射熱が発生しているスペースにサウナストーンがないと、「せっかくの熱が無駄になる」と俺は考えてしまう。

そこで今回の方法が使えるというわけだ。

足の高さがある分、メッシュパネルの高さも工夫が必要だけど、テントサウナの現状の温度に不満がある人は試してみてほしい。

-

テントサウナの温度が上がらない5つの原因と対策法【熱くなれよ】

続きを見る

サウナの上限温度は高い方がいい

テントサウナは気温や湿度など、当日の環境によってサウナのコンディションが大きく左右される。

自作テントサウナの失敗経験がある俺は、熱源の重要性を痛感している。

-

【体験談】自作テントサウナを実際に使ってみた感想【タープテント】

続きを見る

「私は熱々ストロングサウナよりマイルドなサウナが好き」って人もいるだろうけど、高温状態から温度を下げるのは簡単なので、サウナの上限温度を上げるシステムを構築しておいて損はない。

今回の改造ストーブによってさらに熱くなったテントサウナは、吹雪の中で使ってもしっかり熱々のサウナ空間を作ってくれた。

温度が上がらなくて困っている人や、もっと自分のテントサウナを熱くしたいと思っている人は、まず熱源であるストーブの改造に着手してみてはどうだろう。

テントサウナオーナーになると、なんといっても自分好みのオリジナルサウナを作ることができるんだから。

そのためにこの記事を役に立ててくれれば嬉しく思う。

-

【モルジュのテントサウナを2年使った感想】冬でも100度を超える最強テント【デメリットあり】

続きを見る